本記事のもくじ

1. はじめに:医師・歯科医師の老後・リタイア後に必要な資金はいくら?3つの基本的考え方と5つの準備方法とは

筆者は、経営コンサル・企業投資ファンドを経てわずか30歳で資産10億円以上を得てセミリタイアすることに成功しました。

そのノウハウと経験を元に、これまで数多くの医師・歯科医師の資産づくりのお手伝いをしてきました。

本記事では、老後・リタイア後資金を知るための正しい考え方をお伝えするとともに、医師・歯科医師ならではの要注意点、そして、資金を準備するための具体的方法までくわしく解説します。

本記事を読むことで、リタイア後の生活を明確にイメージした、後悔しない資金準備がきっとできることでしょう。

2. 正しい老後・リタイア後に必要な資金額の3つの基本的考え方

2-1. 他人の平均はまったく関係ない。あなたの生活水準による

まず、基本となる大切な考え方であるにもかかわらず、かなり多くの人から抜け落ちている発想についてお伝えします。

それは、「他人の平均はまったく関係ない」ということです。

全国ニュースなどでは、家計調査の結果などを引用して「月24万円」などと報道がされます。

けれど、それはいま引退後の状態にある方の単なる平均の話で、あなたの引退後とはまったく関係ありません。

例えば、あなたが20年後に引退を予定している場合、インフレによって今とは買えるものが大きく減っているかもしれません。

あるいは、いまのお年寄りは公的年金をもらえていますが、あなたはもらえないかもしれません。

つまり、支出の前提となる収入がまったくことなっているかもしれないのです。

いずれにしても、他人やほかの医師の引退時の平均資産はまったく関係ないということを知っておきましょう。

2-2. あなたの引退後の理想のライフスタイルから逆算する

1つ目のポイントから分かることは、あなたの引退後の理想の生活から逆算して必要金額を計算することが大切だ、ということです。

例えば、あなたが日本の片田舎でのんびり畑いじりをしながら暮らしたいケースと、ホノルルの中心部で暮らしたいケースを考えてみましょう。

何十年も先の場合、物価水準は誰にもわかりませんが、少なくとも本記事執筆時点ではホノルルに暮らすほうが圧倒的に高いコストがかかります。

当たり前すぎる話をしていますが、このように何を理想とするかで必要な資源があまりにも異なるのです。

日本の中でも、都会暮らしなのか田舎暮らしなのかでまったく必要な金額は異なります。

あなたは引退後どんなライフスタイルを送りたいですか?

- 住む場所はどこでしょうか?

- どんな家でしょうか?

- 毎日どんな食事を楽しんでいるでしょうか?

- 毎日どんな人と会っているでしょうか?

- 何か楽しんでいる趣味はあるでしょうか?

ぜひこの機会に具体的にイメージしてみましょう。

また、先のことであるせいでイメージできない場合もベストエフォートでシナリオを描いておくことが大切です。

シナリオが変わるたびにその都度必要な準備をすれば事足りるでしょう。

2-3. 前提条件の変化はあなたの想像以上に起きる

引退が間近の方以外は、リタイア後に備えている最中にさまざまな予想もしない変化が起こります。

これは時に、大幅な前提条件の変化になる場合があります。

例えば、

- 子どもはもう増やさないつもりだったが、双子ができてしまった!

- 仲の良かったはずの奥さんから円満離婚の申し出があった!

などなど、人生には良くも悪くも予想もしないサプライズが起こるものです。

そのため、リタイア後に向けた資産づくりでは「オプションを増やす」ということを常に考えるようにします。

前提条件が狂ったらどうしようもなくなっておしまい…ではなく、いつも他の選択肢を残すということです。

この方法については、「4. 医師・歯科医師の老後・リタイア後に備える5つの具体的方法」で詳しくお話していきます。

3. 医師・歯科医師ならではの老後・リタイア後の要注意ポイント

基本的な老後・リタイア後の考え方を理解していただいたところで、お医者さんだからこそ気をつけるべき老後・リタイア後の3つのポイントについて解説します。

3-1. 医師は生活水準が高く平均以上の金額が必要

まず1つ目は、「医師は生活水準が高く平均以上の金額が必要」ということです。

医師・歯科医師の方の場合、若手でも年収が2000万円や3000万円は下らない方が多くいます。

そのため、ご自身も家族もいつの間にか、家やクルマ、外食など生活水準が自然と上がってしまうのです。

豊かな生活を送ることは人生の楽しみの一つですし、素晴らしいことです。

一方で、それをリタイア後も継続したい場合は、適切な方法で資産を残しておくことが必要ですね。

下記の記事にも書きましたが、ご相談に乗っていると意外に資産がないお医者さんもたくさんいらっしゃいますので注意が必要です。

実際に、本人やご家族の生活水準が高いために望まない「生涯現役」を続けている方もいます…

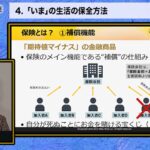

3-2. 医師は忙しいので仕組みに任せる

診療科や職場環境によりますが、お医者さんは総じてかなり仕事が忙しいケースが多いようです。

自分の資産づくりにかまっている余裕がなく貯金しかしていない…というドクターの方もよく見かけます。

そのような状況を考えると、少なくとも引退後資金については、金融商品の仕組みを上手に活用していくのが良いでしょう。

つまり、あなたがただお金を入れるだけで、勝手に運用がされる商品を活用するのです。

こちらについては「4. 医師・歯科医師の老後・リタイア後に備える5つの具体的方法」で詳しくお話していきます。

また、忙しいからという理由だけでなく、自己流の運用は失敗確率が高いという理由もあります。

投資をしていても増やすどころか損失を出すばかり…という方を個別相談でもよく見かけます。

これは、投資のプロでない人が学びもせず、安易に投資に手を出した結果と言えるでしょう。

老後の資産でこの失敗のリスクを取るわけにはいきませんね。

よって、リタイア後資金だけは自分で運用するのはNG、と覚えておきましょう。

3-3. 「医師を引退しない」という意外な選択肢

ここまで、引退後の資産づくりの話をしておきながら…ですが、医師のみなさんは生涯現役を貫くという選択肢も頭の片隅に入れておくことを個人的にはおすすめします。

ご存知の通り、医師のお仕事には資格ある限り引退はありません。

また、患者さんに尽くすのが何よりも生きがい、という方も多いことでしょう。

その場合には、毎日ではなくても、不定期に時間の余裕も確保しながら働き続ける人生もきっと充実したものになると思います。

私も激務サラリーマンの反動でセミリタイアした後に感じましたが、何もしなさすぎる人生はつまらないものです。

もちろん、生涯現役を貫く場合にも、身体的な理由で働けなくなった場合の備えは必要です。

ちなみに、「仕事を引退する」という考え方自体、実はせいぜい40年前くらいのとても新しいものだと知っておきましょう。

それまで、人間は死ぬまで働いて社会に貢献するのが当たり前だったのです。

4. 医師・歯科医師の老後・リタイア後に備える5つの具体的方法

ここでは、医師・歯科医師の老後・リタイア後に備えるための5つの具体的方法、それぞれのメリット・デメリットについてお話します。

今回は、忙しい医師でも仕組みで老後資金の問題を解決できる方法だけを厳選してお伝えします。

なお、インフレ(物価上昇)への耐性がまったくない預金については選択肢から省いています。

4-1. 養老保険・貯蓄型終身保険で老後・リタイア後に備える

1つ目の選択肢は、「養老保険・貯蓄型終身保険」です。

生命保険機能に加えて、満期になると決まった一時金がもらえるという商品です。

例えば、65歳の時に1000万円を一括で受領する、などの設定ができる商品です。

養老保険・貯蓄型終身保険のメリット

- 日本人に最も馴染みのある保険で将来に備えることができる

- 運用の失敗による受取金額の減少リスクが低い

養老保険・貯蓄型終身保険は、やはり「入りやすい」という点が一つのメリットだと思われます。

正確な統計はありませんが、日本人は先進国の中でもっとも保険に加入している率が高いものと思われます。

(他の国の人と話をしていても、これほど保険に入っている国を聞いたことがありません…)

その点、日本人は誰でも気軽に加入しやすいことでしょう。

また、保険会社が破綻などしない限りは事前に決まった金額を受け取ることができるのもメリットです。

この点、後述する投資信託などを運用する方法では、市場環境次第で元本を下回ることも当然にあり得ます。

養老保険・貯蓄型終身保険のデメリット

- 運用能力が極めて低く、資金はあまり増えない

- 良くも悪くも一括で満期に資金が入ってきてしまう

- 単一の保険会社に保険料を預けるリスクがある

先程お話した通り、保険会社が破綻しない限りは約束された金額が入ってくるのが養老保険・貯蓄型終身保険のメリットでした。

しかし、その反面、執筆時点の市場環境では運用能力が低い商品しかない点はデメリットだと言えるでしょう。

つまり、預けたお金が減らない代わりに、大して増えもしないということです。

また、多くの人が気づいていない点として、総額が同じでもまとまったお金が入ってきてしまうと意外と管理に困ってしまうデメリットがあります。

油断して使い込んでしまったり、他の投資で運用しようとして失敗したり…といろいろなリスクがあります。

さらに、単一の保険会社にお金を預けるリスクを取ることになる点にも注意が必要です。

保険会社は破綻しないと思っている方が多いようですが、2000年の千代田生命や共栄生命ほか、日本でもたくさんの破綻事例があります。

収拾が適切に付く場合には、他の保険会社がそのまま契約引受してくれることもありますが、そうなる保証はどこにもありません。

特に長期の計画になる方はこの点もしっかり見据えておきましょう。

4-2. 個人年金保険で老後・リタイア後に備える

もう一つ、保険好きの日本人にポピュラーな商品として個人年金保険があります。

読者の中にも、加入されている方が多いかもしれません。

個人年金保険は満期まで保険料を納めると、年齢を重ねてから「100万円×10年」のような年金形式で保険金が受け取れる商品です。

個人年金保険のメリット

- 日本人に最も馴染みのある保険で将来に備えることができる

- 「100万円を10年間」など、定期的に資金を受け取れる

- 運用の失敗による受取金額の減少リスクが低い

個人年金保険の最大のメリットは、引退後に定期的に保険金を受け取れることでしょう。

これにより計画的な生活設計がとてもしやすくなります。

一括でお金を受け取る場合が多い、養老保険・貯蓄型終身保険とは、この点が大きな違いでしょう。

また、運用の失敗などで受け取れる金額が減少するリスクが低い点は養老保険・貯蓄型終身保険と同様です。

個人年金保険のデメリット

- 運用能力が極めて低く、資金はあまり増えない

- 単一の保険会社に保険料を預けるリスクがある

一方で、個人年金保険の最大のデメリットは、養老保険・貯蓄型終身保険と同様に、運用能力が低いものが多いということです。

つまり、預けた保険料がほとんど増えないということです。

利率が高いものでも通常の株式インデックスファンドのかるく半分以下の商品しかありません。

また、個人年金保険も先ほどの養老保険・貯蓄型終身保険と同じく、単一の保険会社にお金を預けるリスクを取ることになるので、注意が必要です。

4-3. iDeCo(個人型確定拠出年金)で老後・リタイア後に備える

iDeCoとは、企業が運営する確定拠出年金とは別に、個人で任意に加入する個人型の確定拠出年金です。

ご自身で具体的な運用商品(投資信託)や拠出金額を選んで、リタイア後の資金を準備する商品です。

iDeCoのメリット

- 運用中の利益が非課税で再投資される

- 運用資金の受け取り時に一定の税金の控除が受けられる

- 自分で投資商品を選ぶことで取りたいリスクを取ることができる

運用中の運用益を非課税で再投資することができます。

つまり、運用中に税金のムダのない複利運用ができるということです。

また、受け取り時にも税金の控除が受けられる点も魅力です。

年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」の対象となります。

さらに、ある程度の制約はありますが、自分でリターンやリスクの合う商品を選べる点も一つのメリットと言えるでしょう。

投資信託の最終投資先には、主に株式・債券・不動産・コモディティなどがあり、それぞれの商品で投資するエリアや投資の積極性などが異なります。

あなたのリタイア後までの年数と価格の振れ幅であるリスクにどれだけ耐えられるか(精神的+経済的)を考えて商品を選ぶようにしましょう。

iDeCoのデメリット

- 自営業や被雇用など勤務形態によって、拠出金額の制限がある

- 日本の証券会社に預けるしかなく、日本国の債務リスクにさらされる可能性がある

- 運用成績によっては、資金を増やせないリスクがある

一方、iDeCoのデメリットとしては、拠出金額の制限が挙げられるでしょう。

下記の表の通り、加入資格によって拠出できる金額が制限されてしまうのです。

(出所)iDeCo公式サイトより

自営業として、フリーランスでお医者さんをされている方でも、月額6.8万円が限度なのです。

そのため、もっと手厚く備えたい人にとっては金額が不足する可能性があります。

また、当然ながら未来の市場環境は誰にも分かりません。

そのため、投資信託で効率的に運用していても、結局あまり資金が増えなかった…となるリスクはありますので注意しましょう。

4-4. NISAで老後・リタイア後に備える

NISAのメリット

- 非課税枠の上限まで、利益に対する20%の税金がかからず運用できる

- 上記の非課税枠が2024年より総額1800万円まで大幅に引き上げられた

- 非課税保有期間が5年間や20年間から「恒久化」された

- 引き出し制限はなく、お金が必要なライフイベントなどで運用資金を活用することができる

- 自分で投資商品を選ぶことで取りたいリスクを取ることができる

まずは、非課税枠まで利益に対する税金がなく投資できることが最大のメリットでしょう。

通常、投資信託への投資の場合、利益の20%に課税がされます(本記事執筆時点)。

これがないだけで、投資効率が格段に上がることは言うまでもありません。

さらに、2024年から非課税枠の大幅引き上げと期間が恒久化されたこともこのメリットを強めています。

下記の2つの表を見比べてみましょう。

2023年までのNISAの非課税枠

| 一般NISA | つみたてNISA | |

| 制度開始 | 2014年1月~ | 2018年1月~ |

| 非課税保有期間 | 5年間 | 10年間 |

| 年間投資額 | 120万円 | 40万円 |

| 併用の可否 | 1年単位で選択制(併用不可) | |

| その他 | 新規口座開設は2023年まで | |

2024年からのNISAの非課税枠

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |

| 制度開始 | 2024年1月~ | 2024年1月~ |

| 非課税保有期間 | 無期限化 | |

| 年間投資額 | 120万円 | 240万円 |

| 併用の可否 | 併用可能 | |

| その他 | 総額1800万円まで非課税 | |

(出所)金融庁NISAサイトより

金額枠が合計1800万円に大幅拡大されたことで、一般に投資余力の大きい医師・歯科医師の方も使いやすい制度になっています。

さらに、期間が恒久化されたことで、長期の引退後計画を立てている方にもさらにフィットする仕組みになったと言えるでしょう。

また、引き出し制限はありませんので、あなたの人生の計画が大きく変わったときや突発的な大きな支出などにも備えられる点も評価できるかと思います。

NISAのデメリット

- 日本の証券会社に預けるしかなく、日本国の債務リスクにさらされる可能性がある

- 引き出しできるメリットの裏返しとして、運用途中で投資元本を減らしてしまう可能性がある

- 運用成績によっては、資金を増やせないリスクがある

NISAの最大のデメリットは、iDeCo同様に運用しているお金を日本の証券会社に入れておくしかないということです。

現実にどのようなことが起こるかは分かりませんが、国家債務が先進国で最悪水準の日本の場合、運用資産の置き場所としてはかなり不安があります。

世界の富裕層の常識は、財務・政治状況が安定した国に分散して資産をおいておくことです。

こうすることで、財産の引き出し制限や財産への突発的な課税を避けるのです。

そのような資産の守りを固める形はNISAで取れないことは理解しておきましょう。

また、メリットの裏返しであるため、多くの人が気づいていないのが「いつでも引き出しできてしまう」リスクです。

これは何かというと、ちょっとした高額出費があると、すぐ引き出したくなってしまうリスクがあるということです。

途中で運用元本を減らすことは長期投資では大きなマイナスになりますので、この点は意外と注意しておく必要があります。

4-5. 海外信託商品で老後・リタイア後に備える

5つ目の選択肢として、日本にいながらにして加入できる海外信託商品というものがあります。

日本ではあまり知られていませんが、海外では非常にポピュラーなリタイア後に備えるための商品です。

最終的な投資先である株式・債券・不動産・コモディティなどは、NISAやiDeCoと大きくは変わりませんが、日本の商品にはない高い機能や大きなメリットもあります。

海外信託商品のメリット

- 信託(Trust)機能により、万一自己破産しても財産が守られる

- 拠出額の設定に上限がない

- 拠出額の設定を柔軟に増減できる

- 一定年数(10年など)経過後は自由に引き出しができる

- 海外に資産を持つことで日本だけに資産を置くリスクを低減できる

- 外貨建てなので自動的に為替分散がされる

例えば、特に開業医の方の場合、借り入れをして医院を開設したが上手くいかず借金だけが残った…ということも可能性としてはありうるでしょう。

あるいは、開業医以外の方でも、医療事故で賠償責任を負わされてしまった、自転車を無保険で運転している時に人を轢いてしまった、など人生には不慮の事故で賠償責任を負わされてしまうこともあります。

そういったすべての資産を失うケース(≒自己破産)の場合、日本国内の投資商品ではあなたのリタイア後資産を守ることはできません。

一方、海外信託商品の場合は、資金を引き出すまでは法的にあなたの資産を守ることが可能です。

海外信託(Trust)商品では、あなた個人とあなたの財産を法的に分離します。

つまり、あなた専用の財団(財産のかたまり)を海外に持つようなものなのです。

そのため、お金をあなた個人の手元に引き出してくるまでは、誰かが手出しをするのは難しいのです。

ちなみに、日本の信託銀行に預けてもこのように資産は守られない可能性が高いので注意しておきましょう。

(日本と海外の”Trust”は法的な意味がまったく異なります)

また、保険ではありませんので、拠出額の上限はなく、期間中にかなり自由に増減させることも可能です。

海外信託商品のデメリット

上記のような非常にフレキシビリティがある商品のため、海外で利用している人は非常に多い商品ですが、下記のようなデメリットもあります。

- 引き出し後の資産に税制上の優遇は現時点で特にない

- 早期の引き出しや解約には、制限や高い手数料がかかる場合がある

- 運用成績によっては、資金を増やせないリスクがある

まず、日本の仕組みであるNISAやiDeCoではありませんので、特に税制上の優遇はありません。

本記事執筆時点の税法では、利益部分に所得税と住民税あわせて20%の税金がかかります。

また、5年や10年経たずに引き出しをやむを得ず行う場合、手数料が高く付くケースがあります。

特に、短期解約などは制限がかかる場合もありますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

海外商品について詳しく見たい方は、あくまで一例になりますが、下記のリンクを参考にしてみてください。

5. まとめ:医師・歯科医師の豊かな引退後の人生のために

ここまでさまざまな観点から医師・歯科医師の老後・リタイア後資金についてお話してきました。

- 他人の平均はまったく関係ない。あなたの生活水準による

- あなたの引退後の理想のライフスタイルから逆算する

- 前提条件の変化はあなたの想像以上に起きる

- 医師は生活水準が高く平均以上の金額が必要

- 医師は忙しいので仕組みに任せる

- 医師を引退しないという意外な選択肢

上記のポイントを踏まえた上でぜひ上手にリタイア後に備えてみてくださいね。

また、準備方法についてもお話しましたが、まず引退後の理想のゴールを描くことを優先してみてください。

ゴールがあってはじめてそれに合う投資方法が判断できますので、その点を忘れずに準備してみましょう。